スポンサーサイト

2021年11月29日

PVS31にそっくり!ナイトビジョンSDG31 2.5世代実働NVG

今回は実働レプリカNVG SDG31の紹介です。

商品はこれです。SDG31 2.5世代WP管ナイトビジョンゴーグルです↓商品ページはこちら

価格は735000円になります。

内容としてはTwitterで書いたものとほぼ同じかそれをちょっと補完するものになります。では商品解説に入ります。

このSDG31は皆さんがおそらく一番馴染みのあるNVGゴーグルである、AN/PVS31Aを忠実に再現したNVGになります。レプリカとしては14、15、21とこの31、あとはANVISと四眼ですかね、でもやはりこの31は写真などでも非常によく目にします。

半面、その実物は規制もあってほとんど目にすることができません。

というわけでこのSDG31、ついでにPVS31Aの解説にもなるかと思いブログとしてまとめたいと思います。

さてこのSDG31、NVGとしての機能もさることながら挙動がPVS31にそっくりなのです。

まずは開脚から。これはヘッドマウントして跳ね上げたときに重量のある管部分を頭に近づけることで重量バランスを良くする意味があります。

最近の新しい双眼ではほとんどこの機能がついていますし当店の1431にも当然この機能はあります。一部の最新NVGは開脚することで片目づつのONOFFができる物もあります。31は実はこの片目ONOFFは機能がありません。31DやDTNVSにはあるんですがね…

次はレンズ。

個人的に今回このSDG31の一番の見どころはレンズの挙動です。

まず対物レンズ

この部分全体が動きます。

非常に掴みやすく動く部分が大きいので夜間な上に死角にもなる場所ですが、調整がしやすいのです。そしてこれは実物のPVS31と同様の動きなのです。

なかなか実物31を見る機会は無いのですがこれはちょっと感動します。スムーズな動きもよく似ています。ちょっと軽いですがその辺は実物でも個体差があります。個人的にはこの対物レンズの動きだけでもこのレプリカを買う価値があると思っています、なんて言ったら良いのだろうか、このガシッとつかめて動かせる感じ。片目の約3分の1が動いてしまうんですからインパクトが大きいんですかね。

次にこちら、接眼レンズです。これはセットに入っている視度調整の接眼レンズです。

実物PVS31は視度を申請してそれに合わせた物が支給される視度調整のないシステムなのですが、それにより接眼レンズの重さを軽減しています。調整機能、レンズとその回転機構、固定機構が省かれ本体の雌ネジとレンズ+雄ネジだけですからそれは軽いでしょう?

そして特筆すべきはこの視度レンズですが、実物PVS31にも対応します。つまりこの部分レンズの質はあれども実物31Aとまったく同じなのです。

このレンズの機構と特性だけでも十分このSDGを買う価値があるんでは?と思います。なにせ実物31Aの3分の1程度の金額ですから…

次はこちら、バッテリーパックです。

駆動は外部バッテリーパックで駆動です。本体の内部バッテリーは駆動はしますが今回入っている中華2.5世代管は外部バッテリ対応です。管によっては内部バッテリーも可だそうです。

バッテリーパックは4本の単三電池を使用、コードでつないでNVG駆動のonoffは本体で行います。外部電源の良いところはコードを抜けば確実に電源が切れることですね。NVGは電源を入れっぱなしにしてしまうと大惨事なのでこれは非常に優秀な機能です。コードを抜いておけば絶対に電源の切り忘れはありませんから。

パックのスイッチはIR点滅シグナルのスイッチです。

電池を入れる事である程度のカウンタウェイトとしての機能とNVGを使った非対称戦での敵味方識別アイテムのIRシグナルライトの機能、本来の電源供給機能の3種を一つで賄える非常に優秀なものです。

ただこの形状は実物と少し違い角ばっています。1431のパックが素材から何からラベルをとればもうわからないレベルで似ている点からすると物足りなさは無いことは無いですが…

最後に重さです、上記のいろいろな機能もあって本体は非常に軽量化を果たしています。重さは実測値で483gとかなりの軽さです。

ちなみにですが悪い点を書かないと提灯インプレになってしまうのでデメリットを軽く。

〇素材の樹脂が1431と比べて一段落ちます。1431やPVS31はファイバー混合の樹脂でかなりの剛性感がありますがそれよりは落ちると思います。

〇レンズ性能が多少落ちる。PVS14のレンズと比して性能があまり高くないと感じます。特に動かすと若干の魚眼のような像の流れになります。14のレンズはかなり良い方ですので、一般的に販売されている実用に足るNVGの中では中くらいでしょうか。これより悪いレンズもどことは言えませんが見ます。

〇ゲインコントロールは無いです。管が対応していないこともありますがPVS31にはできるゲインコントロールはできません。

ただ個人的にはゲインコントロール、必要ある?という。ゲインで落とすくらいなら裸眼でいいんじゃ?っていう個人的意見です。

〇跳ね上げたときのOFF機能がありません。

これは実装してほしかったですね、残念ながら実装してません、かなり旧型になっているPVS14にもある機能なのと結構使う機能なので・・・

今回のSDG31、商品構成としてはこちらになります。

本体、ケーブル、バッテリーパック、視度レンズ、ラバーカップ、これに収納ケースであるSDG31だけなら4台くらい入りそうなでかいプラコンテナが付きます。

以上販促及び説明書を兼ねた2.5世代NVG SDG31の記事でした。

商品はこれです。SDG31 2.5世代WP管ナイトビジョンゴーグルです↓商品ページはこちら

価格は735000円になります。

内容としてはTwitterで書いたものとほぼ同じかそれをちょっと補完するものになります。では商品解説に入ります。

このSDG31は皆さんがおそらく一番馴染みのあるNVGゴーグルである、AN/PVS31Aを忠実に再現したNVGになります。レプリカとしては14、15、21とこの31、あとはANVISと四眼ですかね、でもやはりこの31は写真などでも非常によく目にします。

半面、その実物は規制もあってほとんど目にすることができません。

というわけでこのSDG31、ついでにPVS31Aの解説にもなるかと思いブログとしてまとめたいと思います。

さてこのSDG31、NVGとしての機能もさることながら挙動がPVS31にそっくりなのです。

まずは開脚から。これはヘッドマウントして跳ね上げたときに重量のある管部分を頭に近づけることで重量バランスを良くする意味があります。

最近の新しい双眼ではほとんどこの機能がついていますし当店の1431にも当然この機能はあります。一部の最新NVGは開脚することで片目づつのONOFFができる物もあります。31は実はこの片目ONOFFは機能がありません。31DやDTNVSにはあるんですがね…

次はレンズ。

個人的に今回このSDG31の一番の見どころはレンズの挙動です。

まず対物レンズ

この部分全体が動きます。

非常に掴みやすく動く部分が大きいので夜間な上に死角にもなる場所ですが、調整がしやすいのです。そしてこれは実物のPVS31と同様の動きなのです。

なかなか実物31を見る機会は無いのですがこれはちょっと感動します。スムーズな動きもよく似ています。ちょっと軽いですがその辺は実物でも個体差があります。個人的にはこの対物レンズの動きだけでもこのレプリカを買う価値があると思っています、なんて言ったら良いのだろうか、このガシッとつかめて動かせる感じ。片目の約3分の1が動いてしまうんですからインパクトが大きいんですかね。

次にこちら、接眼レンズです。これはセットに入っている視度調整の接眼レンズです。

実物PVS31は視度を申請してそれに合わせた物が支給される視度調整のないシステムなのですが、それにより接眼レンズの重さを軽減しています。調整機能、レンズとその回転機構、固定機構が省かれ本体の雌ネジとレンズ+雄ネジだけですからそれは軽いでしょう?

そして特筆すべきはこの視度レンズですが、実物PVS31にも対応します。つまりこの部分レンズの質はあれども実物31Aとまったく同じなのです。

このレンズの機構と特性だけでも十分このSDGを買う価値があるんでは?と思います。なにせ実物31Aの3分の1程度の金額ですから…

次はこちら、バッテリーパックです。

駆動は外部バッテリーパックで駆動です。本体の内部バッテリーは駆動はしますが今回入っている中華2.5世代管は外部バッテリ対応です。管によっては内部バッテリーも可だそうです。

バッテリーパックは4本の単三電池を使用、コードでつないでNVG駆動のonoffは本体で行います。外部電源の良いところはコードを抜けば確実に電源が切れることですね。NVGは電源を入れっぱなしにしてしまうと大惨事なのでこれは非常に優秀な機能です。コードを抜いておけば絶対に電源の切り忘れはありませんから。

パックのスイッチはIR点滅シグナルのスイッチです。

電池を入れる事である程度のカウンタウェイトとしての機能とNVGを使った非対称戦での敵味方識別アイテムのIRシグナルライトの機能、本来の電源供給機能の3種を一つで賄える非常に優秀なものです。

ただこの形状は実物と少し違い角ばっています。1431のパックが素材から何からラベルをとればもうわからないレベルで似ている点からすると物足りなさは無いことは無いですが…

最後に重さです、上記のいろいろな機能もあって本体は非常に軽量化を果たしています。重さは実測値で483gとかなりの軽さです。

ちなみにですが悪い点を書かないと提灯インプレになってしまうのでデメリットを軽く。

〇素材の樹脂が1431と比べて一段落ちます。1431やPVS31はファイバー混合の樹脂でかなりの剛性感がありますがそれよりは落ちると思います。

〇レンズ性能が多少落ちる。PVS14のレンズと比して性能があまり高くないと感じます。特に動かすと若干の魚眼のような像の流れになります。14のレンズはかなり良い方ですので、一般的に販売されている実用に足るNVGの中では中くらいでしょうか。これより悪いレンズもどことは言えませんが見ます。

〇ゲインコントロールは無いです。管が対応していないこともありますがPVS31にはできるゲインコントロールはできません。

ただ個人的にはゲインコントロール、必要ある?という。ゲインで落とすくらいなら裸眼でいいんじゃ?っていう個人的意見です。

〇跳ね上げたときのOFF機能がありません。

これは実装してほしかったですね、残念ながら実装してません、かなり旧型になっているPVS14にもある機能なのと結構使う機能なので・・・

今回のSDG31、商品構成としてはこちらになります。

本体、ケーブル、バッテリーパック、視度レンズ、ラバーカップ、これに収納ケースであるSDG31だけなら4台くらい入りそうなでかいプラコンテナが付きます。

以上販促及び説明書を兼ねた2.5世代NVG SDG31の記事でした。

2020年09月09日

双眼ナイトビジョンBNVD1431 GEN2.5 WP管再販

こんばんは、南蛮堂です。

昨日からの四眼ナイトビジョンの記事がかなり好評でアクセス爆上げしていたのでそれに乗っかる形でBNVD1431の記事も上げたいと思います。

一時期発売を休止していた双眼ナイトビジョンのBNVD1431のWP管、いわゆる白管がまた再度予約開始です。

メーカーの都合で管が供給できなくなったことで予約を止めていたのですが…再度供給ルートが確立されたとのことで再販です。

前回ロシアからのルートが無くなり中国管になってその性能が下記だったのですが今回はさらに品質が良い?といわれているロシア管での供給予定だそうです。

とはいえ前回同様途中でうまくいかなくなる可能性もあるのでP45WP管、白管でのご提供ということのみを保証とさせていただきます。

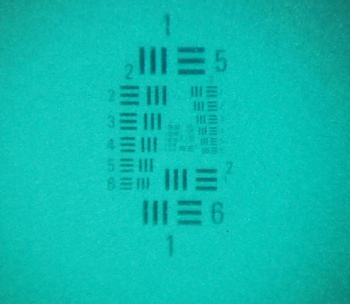

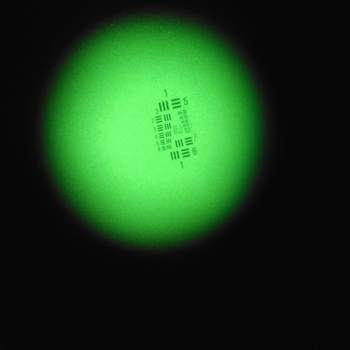

下記の画像の管かそれ以上が来るはずです

予定の2.5世代管

参考第3世代管

大きな違いは明度です。カメラのホワイトバランスのせいもありますがこれは明らかに違います。第3世代管のほうが明るいです。そして実は解像度も写真ではあまりわからないかもしれませんが明らかに違います。

とはいえこの第3世代管はウン十万円、しかも単眼です。

ちなみに第3世代のWPの双眼は150万円程度はします。

2.5世代管を搭載した1431は70~なのでかなりお値打ちだと思います。

使える双眼ナイトビジョンどうでしょうか?

昨日からの四眼ナイトビジョンの記事がかなり好評でアクセス爆上げしていたのでそれに乗っかる形でBNVD1431の記事も上げたいと思います。

一時期発売を休止していた双眼ナイトビジョンのBNVD1431のWP管、いわゆる白管がまた再度予約開始です。

メーカーの都合で管が供給できなくなったことで予約を止めていたのですが…再度供給ルートが確立されたとのことで再販です。

前回ロシアからのルートが無くなり中国管になってその性能が下記だったのですが今回はさらに品質が良い?といわれているロシア管での供給予定だそうです。

とはいえ前回同様途中でうまくいかなくなる可能性もあるのでP45WP管、白管でのご提供ということのみを保証とさせていただきます。

下記の画像の管かそれ以上が来るはずです

予定の2.5世代管

参考第3世代管

大きな違いは明度です。カメラのホワイトバランスのせいもありますがこれは明らかに違います。第3世代管のほうが明るいです。そして実は解像度も写真ではあまりわからないかもしれませんが明らかに違います。

とはいえこの第3世代管はウン十万円、しかも単眼です。

ちなみに第3世代のWPの双眼は150万円程度はします。

2.5世代管を搭載した1431は70~なのでかなりお値打ちだと思います。

使える双眼ナイトビジョンどうでしょうか?

2020年09月08日

Lindu LDNV014 四眼ナイトビジョンゴーグルの実力

こんばんは、南蛮堂です。

今日は先日に引き続き4眼ナイトビジョンLDNV014の紹介です。

現時点で日本で初めてにして唯一の4眼NVGのレポートになります。

NVGとしての性能は中に入る増幅管の能力に依存しますがレンズを含めたボディとしての性能で特筆すべきはその視野角になります。

視野角なんと120°。単眼、双眼のNVGの視野角はおよそ40°、レンズによっては50°なんていうものもありますが一般的なNVGのおよそ3倍!になります。

その辺は後ほど説明するとして。

まずは外見から解説していきます。

四眼NVGといえば、有名なGPNVG18やANVIS10と違い、ブリッジ部分が羽のようなR形状になっています。好みが別れるところですがこれはおそらくレンズ位置と各チューブの角度からこういった形状になっているのではと推測されます。

一直線にすることでチューブ部分がもっと前に来ることになり結果バッテリーケースやマウントが顔との兼ね合いで邪魔になるということなのだと思います。

真ん中にあるのがNVGではおなじみ規格のドブテイルマウント、これで様々なマウントアームが利用可能です。

その下のノブがメインのパワースイッチ

回すことで電源のON-IRライトON-IRライト&ON-IRライト(光センサーによる調光)になっています。

その下にバッテリーボックス

123Aを使用します。123Aは高いのでこれはAAにして欲しかったですが仕方がないですね。

他のミリタリー4眼と違い、バッテリーボックスが必須ではなくスタンドアロンで使えます。

ちなみにボディでの重さは

約560gと大体PVS15と同じ重さです。管無でこの重さは結構思いかなと思いますが4眼なので仕方がない…かもです。

ブリッジ横のネジで視差というか目の間隔の調整ができます。4眼では双眼以上のこの調整は大事です。

ピント調整はもちろん対物で行います。調整範囲は特筆すべきことはありませんが硬さがレンズによって違うのでそこは多少の面倒があるのとレンズが4個あるので4つをピント合わせが必要です。

それからGPNVGよりも優れている部分がこちら

このノブで視度が調整できます。31やGPNVG18は申告制による視度レンズの嵌め込みだったのに対してLDNV014は万人が使えるようになっています。これはかなり良い機能です。

純正のバッテリーボックスです。

123A電池が4本入ります。

左下にあるのがパワースイッチです。

外部電源になって一番意味がある効果は電源の切り忘れがない事です。高価なNVGで怖いのは落下による破損や管の死亡とともに電源の切り忘れです。

外部電源にすることでコードを抜けば確実に電源がOFFになります。これで何度もスイッチが切れていることを確認しなくて済みます。

バッテリー入りでのバッテリーボックスの重さはこちら

軽いです…これではカウンターウェイトの役に立ちません。もう少し重量が欲しいところです、せめて500gぐらい欲しかったですね。

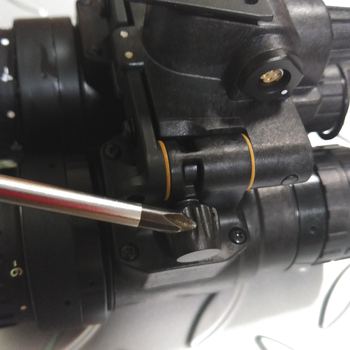

それでは増幅管を入れてみます。

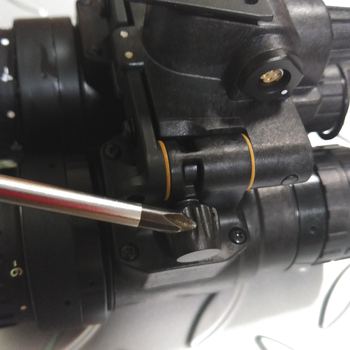

レンズを外しチューブストップリングを外します。手でも抜けました。

でチューブを入れます。接点の位置が重要なのでパーティングラインに管のこの凹部分を合わせて入れます。

ここは目検討だそうです。メーカーの説明でも大体この辺に入れろとのこと。接点の位置などを見ながら奥まで入れます

この後、チューブストップリングをはめます。これも指で回し入れました。対物レンズを回し入れて完成です。

管を入れた重量はこちら。

870g、思っていたよりは軽いですが…重い。重いです。

カウンターウェイトを500gいれるとすると1.3㎏が乗ります、これはかなりの重さですね…管四個分は仕方ないとはいえ…

では電源をいれて外へ出てみます。

スマホの画角の悪さもあって4つがきれいに写りませんが4眼していますね!!!!!!

一言でいうと4眼の視野のインパクトは凄まじかったです

携帯カメラはもちろん一眼レフでもきれいには写りません。接眼に角度がついているせいですね。

50°レンズということもあり多少のゆがみがありますし斜めに見ることで多少の像のずれなどもあるのですが実際には脳でその辺を補正してくれるので写真で見るよりもはるかにゆがみなどは気になりません(個人的感想ですが)

通常のNVGは単眼でも双眼でも大体40°が視野角です。

50°レンズというのもありますがそれでも50°です。GPNVG18やANVIS10は40°レンズなので100°(97°だそうです)なのに対してこのLDNV014は120°の視野角があります。単眼、双眼に対しておよそ3倍です。

この120°の視野角が目の前に広がっているわけです。これは目で意識的に見える範囲を超えており、全体を見るには目を動かす必要があります。

この120°という広さはなんというかすさまじい没入感を生みました。単眼から双眼にしたときにその立体視と見えるものの感覚から走りまわれる安心感を得たのですが4眼にはさらに没入感があります。

実は言うほど4眼を見たときにはまあよく見えるなあという感覚がありました。まあこんなものかと。

そのちょっとがっかりした感覚が全くの間違いだったのはある程度この四眼NVに慣れたあと、双眼NVを見たときです。

4眼NVを見た後で双眼NVを見たのですが、双眼の方がレンズ性能、管の性能など、はるかに上をいっているものを見たのにその余りにも狭い視野に「あれ?これだけ?」というかなりがっかりした感覚になりました。

これはどういうことなのでしょうか?

視野日常では肉眼で見ているのでその視野は肉眼ですから広くて当然です。逆に何かの理由があって制限されたときにはじめてその有難みがわかります。

失わないとわからないという物です。

4眼NVの120°の視界では日常で見ている絵とさほど変わらない緑の情景が見えました。

半面、双眼NVでは非常に制限されたたった40°の視界しかありませんでした。

その落差は本当にすさまじいものがありました。双眼NVも安い物では当然ない、むしろ今回の四眼よりも高いくらいなのですが…え??これしか見えないの???

視野が一気に3倍、そして3分の一になるということはそれほどのインパクトがあります。

そしてさらには視野が広がったことにより目から入る情報はさらに増えました。その結果、もう一つ面白い現象が起こりました。

双眼や単眼の時には非常に気になっていたレンズのゆがみやブラックスポットなどはその視界の広さの前にはあまり気にならなくなるということでした。

単眼から双眼になるとき2つの目と増幅管で一つの風景を見ることになります。像を重ねてみることで立体視ができるわけです。そこで片方の管に多少のブラックスポットなどがあっても多少であれば補正してくれます。

個人的には利目に良い管をいれることで補正が強く働いたと感じます。

四眼でもそれは同じですがさらに視野が広がったことで目から入る情報が非常に増えその結果かなりのレンズのゆがみやブラックスポットも何となく気にならなくなったと考えられました。

今回入れた管はGen3ではあるもののOmniでいえば6以下のまあまあの物でした。またレンズだけの性能で言えばBNVD1431の付属レンズよりもかなり品質は良くないレンズであろうことはその見え方から推測できます。

しかしそのような細かいことをすべてふっとばしてくれるインパクトがこの四眼ナイトビジョンにはあると感じました。

ちなみにですが4眼の視界、4眼がどう見えるかということは残念ながら写真では表現できません。双眼の見え方に周辺視野用に2個管が着いた状態なのですが…

今日は先日に引き続き4眼ナイトビジョンLDNV014の紹介です。

現時点で日本で初めてにして唯一の4眼NVGのレポートになります。

NVGとしての性能は中に入る増幅管の能力に依存しますがレンズを含めたボディとしての性能で特筆すべきはその視野角になります。

視野角なんと120°。単眼、双眼のNVGの視野角はおよそ40°、レンズによっては50°なんていうものもありますが一般的なNVGのおよそ3倍!になります。

その辺は後ほど説明するとして。

まずは外見から解説していきます。

四眼NVGといえば、有名なGPNVG18やANVIS10と違い、ブリッジ部分が羽のようなR形状になっています。好みが別れるところですがこれはおそらくレンズ位置と各チューブの角度からこういった形状になっているのではと推測されます。

一直線にすることでチューブ部分がもっと前に来ることになり結果バッテリーケースやマウントが顔との兼ね合いで邪魔になるということなのだと思います。

真ん中にあるのがNVGではおなじみ規格のドブテイルマウント、これで様々なマウントアームが利用可能です。

その下のノブがメインのパワースイッチ

回すことで電源のON-IRライトON-IRライト&ON-IRライト(光センサーによる調光)になっています。

その下にバッテリーボックス

123Aを使用します。123Aは高いのでこれはAAにして欲しかったですが仕方がないですね。

他のミリタリー4眼と違い、バッテリーボックスが必須ではなくスタンドアロンで使えます。

ちなみにボディでの重さは

約560gと大体PVS15と同じ重さです。管無でこの重さは結構思いかなと思いますが4眼なので仕方がない…かもです。

ブリッジ横のネジで視差というか目の間隔の調整ができます。4眼では双眼以上のこの調整は大事です。

ピント調整はもちろん対物で行います。調整範囲は特筆すべきことはありませんが硬さがレンズによって違うのでそこは多少の面倒があるのとレンズが4個あるので4つをピント合わせが必要です。

それからGPNVGよりも優れている部分がこちら

このノブで視度が調整できます。31やGPNVG18は申告制による視度レンズの嵌め込みだったのに対してLDNV014は万人が使えるようになっています。これはかなり良い機能です。

純正のバッテリーボックスです。

123A電池が4本入ります。

左下にあるのがパワースイッチです。

外部電源になって一番意味がある効果は電源の切り忘れがない事です。高価なNVGで怖いのは落下による破損や管の死亡とともに電源の切り忘れです。

外部電源にすることでコードを抜けば確実に電源がOFFになります。これで何度もスイッチが切れていることを確認しなくて済みます。

バッテリー入りでのバッテリーボックスの重さはこちら

軽いです…これではカウンターウェイトの役に立ちません。もう少し重量が欲しいところです、せめて500gぐらい欲しかったですね。

それでは増幅管を入れてみます。

レンズを外しチューブストップリングを外します。手でも抜けました。

でチューブを入れます。接点の位置が重要なのでパーティングラインに管のこの凹部分を合わせて入れます。

ここは目検討だそうです。メーカーの説明でも大体この辺に入れろとのこと。接点の位置などを見ながら奥まで入れます

この後、チューブストップリングをはめます。これも指で回し入れました。対物レンズを回し入れて完成です。

管を入れた重量はこちら。

870g、思っていたよりは軽いですが…重い。重いです。

カウンターウェイトを500gいれるとすると1.3㎏が乗ります、これはかなりの重さですね…管四個分は仕方ないとはいえ…

では電源をいれて外へ出てみます。

スマホの画角の悪さもあって4つがきれいに写りませんが4眼していますね!!!!!!

一言でいうと4眼の視野のインパクトは凄まじかったです

携帯カメラはもちろん一眼レフでもきれいには写りません。接眼に角度がついているせいですね。

50°レンズということもあり多少のゆがみがありますし斜めに見ることで多少の像のずれなどもあるのですが実際には脳でその辺を補正してくれるので写真で見るよりもはるかにゆがみなどは気になりません(個人的感想ですが)

通常のNVGは単眼でも双眼でも大体40°が視野角です。

50°レンズというのもありますがそれでも50°です。GPNVG18やANVIS10は40°レンズなので100°(97°だそうです)なのに対してこのLDNV014は120°の視野角があります。単眼、双眼に対しておよそ3倍です。

この120°の視野角が目の前に広がっているわけです。これは目で意識的に見える範囲を超えており、全体を見るには目を動かす必要があります。

この120°という広さはなんというかすさまじい没入感を生みました。単眼から双眼にしたときにその立体視と見えるものの感覚から走りまわれる安心感を得たのですが4眼にはさらに没入感があります。

実は言うほど4眼を見たときにはまあよく見えるなあという感覚がありました。まあこんなものかと。

そのちょっとがっかりした感覚が全くの間違いだったのはある程度この四眼NVに慣れたあと、双眼NVを見たときです。

4眼NVを見た後で双眼NVを見たのですが、双眼の方がレンズ性能、管の性能など、はるかに上をいっているものを見たのにその余りにも狭い視野に「あれ?これだけ?」というかなりがっかりした感覚になりました。

これはどういうことなのでしょうか?

視野日常では肉眼で見ているのでその視野は肉眼ですから広くて当然です。逆に何かの理由があって制限されたときにはじめてその有難みがわかります。

失わないとわからないという物です。

4眼NVの120°の視界では日常で見ている絵とさほど変わらない緑の情景が見えました。

半面、双眼NVでは非常に制限されたたった40°の視界しかありませんでした。

その落差は本当にすさまじいものがありました。双眼NVも安い物では当然ない、むしろ今回の四眼よりも高いくらいなのですが…え??これしか見えないの???

視野が一気に3倍、そして3分の一になるということはそれほどのインパクトがあります。

そしてさらには視野が広がったことにより目から入る情報はさらに増えました。その結果、もう一つ面白い現象が起こりました。

双眼や単眼の時には非常に気になっていたレンズのゆがみやブラックスポットなどはその視界の広さの前にはあまり気にならなくなるということでした。

単眼から双眼になるとき2つの目と増幅管で一つの風景を見ることになります。像を重ねてみることで立体視ができるわけです。そこで片方の管に多少のブラックスポットなどがあっても多少であれば補正してくれます。

個人的には利目に良い管をいれることで補正が強く働いたと感じます。

四眼でもそれは同じですがさらに視野が広がったことで目から入る情報が非常に増えその結果かなりのレンズのゆがみやブラックスポットも何となく気にならなくなったと考えられました。

今回入れた管はGen3ではあるもののOmniでいえば6以下のまあまあの物でした。またレンズだけの性能で言えばBNVD1431の付属レンズよりもかなり品質は良くないレンズであろうことはその見え方から推測できます。

しかしそのような細かいことをすべてふっとばしてくれるインパクトがこの四眼ナイトビジョンにはあると感じました。

ちなみにですが4眼の視界、4眼がどう見えるかということは残念ながら写真では表現できません。双眼の見え方に周辺視野用に2個管が着いた状態なのですが…

2020年09月04日

4眼ナイトビジョン LDNV014 GPNVGレンズキット

4眼ナイトビジョンのレンズキット

LDNV014 GPNVG

が入荷しました。

レンズキットなので増幅管が別売りです。

肝心の増幅管が別売りではありますが…

それでも4眼のNVGが日本でも見られる、使えるというのはNVGマニアとしては非常に嬉しいですね。

地味ですがいわゆるGPNVG18やANVIS10といった4眼NVGと大幅に違う機能があります。

この丸いノブ。これが視度調整になっています。

なので誰でも使えるというわけです。

これは一見地味ですが非常に大きい!

またIRライトもついています。

左右両方に。NVGのIRライトはこれも地味に結構使うことがあるので意外と便利です。

セット内容としては本体、バッテリーボックス、コード、ピンホールキャップが付きます。

LDNV014 GPNVG

が入荷しました。

レンズキットなので増幅管が別売りです。

肝心の増幅管が別売りではありますが…

それでも4眼のNVGが日本でも見られる、使えるというのはNVGマニアとしては非常に嬉しいですね。

地味ですがいわゆるGPNVG18やANVIS10といった4眼NVGと大幅に違う機能があります。

この丸いノブ。これが視度調整になっています。

なので誰でも使えるというわけです。

これは一見地味ですが非常に大きい!

またIRライトもついています。

左右両方に。NVGのIRライトはこれも地味に結構使うことがあるので意外と便利です。

セット内容としては本体、バッテリーボックス、コード、ピンホールキャップが付きます。

2020年08月26日

映画に出てくるナイトビジョンNVG ボーダーライン編

こんばんは南蛮堂です。

前回の映画に出てくるナイトビジョン ブラックホークダウン編

意外と好評でしたので今回は「ボーダーライン」のNVGシーンを解説したいと思います。

ボーダーライン、ミリタリー好きならまあほとんどの方が一度は見たことがあるのでは?と勝手に思っています。

麻薬戦争でのCIAとFBIを絡めたなかなか見ごたえのあるストーリーでしたが後半、NVGとサーマルも出てきます。

ここからですね。大体1時間20分くらいからNV及びサーマル画像になります。

夕焼けの準備のシーンで「サーマルカメラチェック、ナイトビジョンゴーグルイズチェック」というところがカッコいい!!!

装備としてはデルトロがサーマルカメラ、フリアーのブリーチ(多分)をウィルコックスのマウントでスカルクラッシャーで装備、ほかはPVS14をノロトスの官品マウントで装備しています。

デルトロはちゃんとウィルコックスのマウントの横のロックを外して上げ下げしているのがリアルですね。他の隊員はノロトスマウントなのでロックは無いところもリアルです。

また、地味に好きなのがこのあらゆる隊員が左にNVGを装備しているところです。この方、左ですね。

ボーダーラインではだれもレーザーを装備していません。NVGで照準するにはレーザーでの照準が楽なのですがレーザーデバイスは装備していない。

ではどうやって照準するかをよく見ると左はNVGを見て右でサイトを見ています。ドットやホロを使って照準する場合両目照準すると思うのですがその際サイトが割れていても、ドットさえ見えれば照準ができます。

ドットの対物側のカバーが閉まっていても両目照準ができるドットでは問題なく照準できる、このテクニックで照準していると思われるのです。

うわ、玄人っぽい(笑)

突入前のNV画像も適度にノイズがあり、かつブラックスポットもありとてもリアルにできています。

NV通して撮影したのかな?と思うくらいです。

ただ、突入後のサーマル画像からは加工が混ざります。

サーマルでの足跡は確かに映るのですが…流石に映りすぎです(笑)

裸足で歩かない限りこんなにくっきりとは…

その証拠にこちらのやられた方の足の裏と足跡の明るさの違い、さすがに今の今まで生きていた方の足の裏の方が温かいでしょ?

これはサーマル画像風の演出と思われます。まあ盛り上がりますから。

NVGが出てくるのはおよそ10分程度なんですが物語が佳境に入っている際に非常に効果的、かつリアルな演出で短時間ではありますが嫌が応でも盛り上がります。

出てくる時間は短くても監修もかなりしっかりしていて見ごたえがあります。

前回の映画に出てくるナイトビジョン ブラックホークダウン編

意外と好評でしたので今回は「ボーダーライン」のNVGシーンを解説したいと思います。

ボーダーライン、ミリタリー好きならまあほとんどの方が一度は見たことがあるのでは?と勝手に思っています。

麻薬戦争でのCIAとFBIを絡めたなかなか見ごたえのあるストーリーでしたが後半、NVGとサーマルも出てきます。

ここからですね。大体1時間20分くらいからNV及びサーマル画像になります。

夕焼けの準備のシーンで「サーマルカメラチェック、ナイトビジョンゴーグルイズチェック」というところがカッコいい!!!

装備としてはデルトロがサーマルカメラ、フリアーのブリーチ(多分)をウィルコックスのマウントでスカルクラッシャーで装備、ほかはPVS14をノロトスの官品マウントで装備しています。

デルトロはちゃんとウィルコックスのマウントの横のロックを外して上げ下げしているのがリアルですね。他の隊員はノロトスマウントなのでロックは無いところもリアルです。

また、地味に好きなのがこのあらゆる隊員が左にNVGを装備しているところです。この方、左ですね。

ボーダーラインではだれもレーザーを装備していません。NVGで照準するにはレーザーでの照準が楽なのですがレーザーデバイスは装備していない。

ではどうやって照準するかをよく見ると左はNVGを見て右でサイトを見ています。ドットやホロを使って照準する場合両目照準すると思うのですがその際サイトが割れていても、ドットさえ見えれば照準ができます。

ドットの対物側のカバーが閉まっていても両目照準ができるドットでは問題なく照準できる、このテクニックで照準していると思われるのです。

うわ、玄人っぽい(笑)

突入前のNV画像も適度にノイズがあり、かつブラックスポットもありとてもリアルにできています。

NV通して撮影したのかな?と思うくらいです。

ただ、突入後のサーマル画像からは加工が混ざります。

サーマルでの足跡は確かに映るのですが…流石に映りすぎです(笑)

裸足で歩かない限りこんなにくっきりとは…

その証拠にこちらのやられた方の足の裏と足跡の明るさの違い、さすがに今の今まで生きていた方の足の裏の方が温かいでしょ?

これはサーマル画像風の演出と思われます。まあ盛り上がりますから。

NVGが出てくるのはおよそ10分程度なんですが物語が佳境に入っている際に非常に効果的、かつリアルな演出で短時間ではありますが嫌が応でも盛り上がります。

出てくる時間は短くても監修もかなりしっかりしていて見ごたえがあります。

2020年08月22日

Wilcox ウィルコックス アンバーフィルター BNVD1431対応

こんばんは、南蛮堂です。

最近すっかりとNVGをおススメする記事しか書いていませんが…

今日もNVG記事です。

結構重要な小物が入荷したのでお知らせします。

これ、ウィルコックスのアンバーフィルターです。

NVGの接眼レンズに着けて光を低減させるとともに画像の色を緑から黄色っぽく変えるアイテムです。

夜間戦闘の際に目と接眼レンズの隙間から光が漏れることで相手から視認されるのを少しでも低減させようという用途が一般には知られていますが、正直横漏れの防止よりももっと重要な役割がこのアンバーにはあります。

それは「暗順応の維持」です。

一般にWP管の方が人気がありまして確かにWP管の方が性能的にもおススメできる・・・とは思うのですがこのアンバーを使い暗順応が維持できている場合はWP管に勝ると思います。

暗順応というのはいわゆる「夜目」です。瞳孔が開きだんだん目が暗闇に慣れてくる、あれです。

人間の目は個人差はありますが結構優秀暗闇でも結構物が見えたりします。

簡単に言うと夜戦サバゲなどでよく使われるサイリウムマーカー、大きさによってはなかなか見えづらいのですが暗闇にある程度慣れていれば意外と見つかったりします。

しかしNVを装備していることで暗順応が無くなってしまい、毎度毎度確認するのが難しかったりします、しかもNVは緑一色ですから、色が確認できない。

これは結構問題だったりしますがそれがこのアンバーをつけていることで暗順応を維持したままNVを運用できるのです。

最近すっかりとNVGをおススメする記事しか書いていませんが…

今日もNVG記事です。

結構重要な小物が入荷したのでお知らせします。

これ、ウィルコックスのアンバーフィルターです。

NVGの接眼レンズに着けて光を低減させるとともに画像の色を緑から黄色っぽく変えるアイテムです。

夜間戦闘の際に目と接眼レンズの隙間から光が漏れることで相手から視認されるのを少しでも低減させようという用途が一般には知られていますが、正直横漏れの防止よりももっと重要な役割がこのアンバーにはあります。

それは「暗順応の維持」です。

一般にWP管の方が人気がありまして確かにWP管の方が性能的にもおススメできる・・・とは思うのですがこのアンバーを使い暗順応が維持できている場合はWP管に勝ると思います。

暗順応というのはいわゆる「夜目」です。瞳孔が開きだんだん目が暗闇に慣れてくる、あれです。

人間の目は個人差はありますが結構優秀暗闇でも結構物が見えたりします。

簡単に言うと夜戦サバゲなどでよく使われるサイリウムマーカー、大きさによってはなかなか見えづらいのですが暗闇にある程度慣れていれば意外と見つかったりします。

しかしNVを装備していることで暗順応が無くなってしまい、毎度毎度確認するのが難しかったりします、しかもNVは緑一色ですから、色が確認できない。

これは結構問題だったりしますがそれがこのアンバーをつけていることで暗順応を維持したままNVを運用できるのです。

2020年08月20日

映画に出てくるナイトビジョンNVG BHD ブラックホークダウン編

こんばんは、南蛮堂です。

最近何かと自分の中で話題のNVGですが皆さんはどうでしょうか?話題になってますか?話題にしてくださいね

今日は映画に出てくるNVGの話をしたいなと思います。

NVGオタクの語りにお付き合いください。

最近いろいろな映画にNVGが出てくることが増えてきたと思うのですがその描写がどれだけリアルなのか?について独断と偏見で語ります。

あくまでも一南蛮堂の意見なのであってなくてもお許しください。

んで違うよっていうところがあったら是非そっと教えてください。

まずは皆さんおなじみブラックホークダウン

一番印象的なのはフートが首を狩りに行くシーンでしょうね、僕もあれで「NVGが欲しい!!!」と思った口です。

で、オトリになったサイズモア特技下士官の装備しているのがヘルメットの下にスカルクラッシャーというヘッドギア一体型のマウントをつけたPVS7でした。

PVS7に固定されたライノマウント上のロックを外す描写などがリアルでしたので実物?か出来のいいレプリカか…?

あそこ本当にかっこよかったです。あの「カコッ」というマウントのロック音とともに視界が緑になる…私のNVGに対する憧れはまさにここから始まったと言って過言ではありません(笑)。

そしてその後のテクニカルを襲撃するシーン、NV画像の描写では六角形のパターンが出まくってました。

あの六角形のパターンをフィクスドパターンノイズといいましてこれは明るいものを見たときに出るノイズパターンです。よくチキンワイヤといわれるものと混同されますがこっちは明るいものから目を外せば消えます。一部に消えずに残るのがチキンワイヤでやばいほうです(笑)

このフィクスドパターンは撮影の際の明るさが原因なんじゃ?って思ってます。撮影現場は夜のシーンでも当然明るいですからね。しかしということはしっかりNVを使って撮影している…?かもですね。

その後もう一つNVが出てきました。リトルバードで斉射するシーン。ここではANVIS6でした。さすがヘリパイ、双眼です。良いですね、歩兵のレンジャーはまだ単眼でヘリパイにはちゃんと双眼が支給されていると。

そういえばフート達デルタは何を使っていたんでしょうね?一応実際はANVIS6の双眼だったようですが。

ただ、残念なことにこのリトルバードの描写はウソが多いです。

エヴァズマンのシグナルをロックしてそれ以外を斉射するシーンですがまずANVISにはそういうVR機能はまだない上に敵兵が白く光っています。

そう、これは熱感知???っぽくなっているんですね。緑の視界に熱感知の画像をオーバーレイする技術…PSQ20みたいになっていますね。ここは盛り上げるための描写でしょう。

個人的には当時めっちゃ盛り上がりました(笑)ただ今見ると残念ですね、その辺の描写が。

ブラックホークダウンでは確かこの2か所だったと思います。

以上のことからブラックホークダウンはそこそこちゃんとNVGを使っていてその描写はまあ半分は正しく描写されていて半分は?といった感じ(偉そう)

ただNV映画入門としてはそのストーリーも含めると南蛮堂のNVG心に火をつけた素晴らしい映画であると言えます(笑)

最近何かと自分の中で話題のNVGですが皆さんはどうでしょうか?話題になってますか?話題にしてくださいね

今日は映画に出てくるNVGの話をしたいなと思います。

NVGオタクの語りにお付き合いください。

最近いろいろな映画にNVGが出てくることが増えてきたと思うのですがその描写がどれだけリアルなのか?について独断と偏見で語ります。

あくまでも一南蛮堂の意見なのであってなくてもお許しください。

んで違うよっていうところがあったら是非そっと教えてください。

まずは皆さんおなじみブラックホークダウン

一番印象的なのはフートが首を狩りに行くシーンでしょうね、僕もあれで「NVGが欲しい!!!」と思った口です。

で、オトリになったサイズモア特技下士官の装備しているのがヘルメットの下にスカルクラッシャーというヘッドギア一体型のマウントをつけたPVS7でした。

PVS7に固定されたライノマウント上のロックを外す描写などがリアルでしたので実物?か出来のいいレプリカか…?

あそこ本当にかっこよかったです。あの「カコッ」というマウントのロック音とともに視界が緑になる…私のNVGに対する憧れはまさにここから始まったと言って過言ではありません(笑)。

そしてその後のテクニカルを襲撃するシーン、NV画像の描写では六角形のパターンが出まくってました。

あの六角形のパターンをフィクスドパターンノイズといいましてこれは明るいものを見たときに出るノイズパターンです。よくチキンワイヤといわれるものと混同されますがこっちは明るいものから目を外せば消えます。一部に消えずに残るのがチキンワイヤでやばいほうです(笑)

このフィクスドパターンは撮影の際の明るさが原因なんじゃ?って思ってます。撮影現場は夜のシーンでも当然明るいですからね。しかしということはしっかりNVを使って撮影している…?かもですね。

その後もう一つNVが出てきました。リトルバードで斉射するシーン。ここではANVIS6でした。さすがヘリパイ、双眼です。良いですね、歩兵のレンジャーはまだ単眼でヘリパイにはちゃんと双眼が支給されていると。

そういえばフート達デルタは何を使っていたんでしょうね?一応実際はANVIS6の双眼だったようですが。

ただ、残念なことにこのリトルバードの描写はウソが多いです。

エヴァズマンのシグナルをロックしてそれ以外を斉射するシーンですがまずANVISにはそういうVR機能はまだない上に敵兵が白く光っています。

そう、これは熱感知???っぽくなっているんですね。緑の視界に熱感知の画像をオーバーレイする技術…PSQ20みたいになっていますね。ここは盛り上げるための描写でしょう。

個人的には当時めっちゃ盛り上がりました(笑)ただ今見ると残念ですね、その辺の描写が。

ブラックホークダウンでは確かこの2か所だったと思います。

以上のことからブラックホークダウンはそこそこちゃんとNVGを使っていてその描写はまあ半分は正しく描写されていて半分は?といった感じ(偉そう)

ただNV映画入門としてはそのストーリーも含めると南蛮堂のNVG心に火をつけた素晴らしい映画であると言えます(笑)

2020年08月11日

BNVD1431ナイトビジョン 1年保証について

BNVD1431の1年保証について

保証期間

購入後(お届け日)から1年

内容

通常使用による動作不良及び一部の修理、増幅管の故障を保証いたします。

免責事項

以下は該当しない場合があります。

〇お客様による落下やぶつけた、被弾などによる通常使用以外故意または過失のある破損

〇通常使用による動作不良も送料(国際送料含む)はご負担お願いします。(お届け後1週間以内の動作不良は除く)

1年保証のメーカーとしての考え方

増幅管の寿命はおよそ1万時間といわれています。これは一日24時間使用し続けても1年でおよそ8000時間となります。

寿命については無視できる数字です。

また、突然死のほとんどが早期に起こっていることが多く1年持てば数年持つことから1年で十分というメーカーの考え方とのことです。

購入に際しての購入履歴は当店で管理しておりますので特にお客様においては何か必要なことはありません。

破損、修理の場合は当店までご連絡いただけますようお願いします。

また誠に申し訳ありませんが他店?購入品および転売品のお問い合わせはご遠慮いただけますようお願いします。

保証期間

購入後(お届け日)から1年

内容

通常使用による動作不良及び一部の修理、増幅管の故障を保証いたします。

免責事項

以下は該当しない場合があります。

〇お客様による落下やぶつけた、被弾などによる通常使用以外故意または過失のある破損

〇通常使用による動作不良も送料(国際送料含む)はご負担お願いします。(お届け後1週間以内の動作不良は除く)

1年保証のメーカーとしての考え方

増幅管の寿命はおよそ1万時間といわれています。これは一日24時間使用し続けても1年でおよそ8000時間となります。

寿命については無視できる数字です。

また、突然死のほとんどが早期に起こっていることが多く1年持てば数年持つことから1年で十分というメーカーの考え方とのことです。

購入に際しての購入履歴は当店で管理しておりますので特にお客様においては何か必要なことはありません。

破損、修理の場合は当店までご連絡いただけますようお願いします。

また誠に申し訳ありませんが他店?購入品および転売品のお問い合わせはご遠慮いただけますようお願いします。

2020年08月03日

ナイトビジョン BNVD1431 P43GP管の実力は?

こんばんは、南蛮堂です。

先週末、BNVD1431のP43GP管コンプリートキットの第一弾が入荷しまして検品、早速本日お客様の元へと旅立ちました。

BNVD1431が何か?という方は過去のブログご参照ください、2.5世代の双眼ナイトビジョンデバイスです。

今日はその中身の話です。

単刀直入に性能やいかに…?

こちらが今回のGP管、ちなみにGPというのはgreen Phosphor

緑蛍光体のことです、いわゆるナイトビジョンの視界はこのGP管の色に由来します。

で、今回の2.5世代はこちら。

今回も例によって第3世代と見間違える…

肉眼で見ると明らかに違いますけどね。

今回比較にした第3世代はこちら

明るさはやはり違います。

ただ今回も例によってハローが小さい…この写真ではわからないですが、フォトニス系の技術で作られているんですかね。

NVGの性能で言えることは代理店経由で購入した場合、価格にはほぼ比例するということです。割安なものはあってもほぼ出した金額以上のものは大体手に入りません。

今回も第三世代にはもちろんかないませんでした…でしたが・・・双眼であること、使用はほぼ微光環境であること…

2.5世代…アリだな・・・と思いました、まる

先週末、BNVD1431のP43GP管コンプリートキットの第一弾が入荷しまして検品、早速本日お客様の元へと旅立ちました。

BNVD1431が何か?という方は過去のブログご参照ください、2.5世代の双眼ナイトビジョンデバイスです。

今日はその中身の話です。

単刀直入に性能やいかに…?

こちらが今回のGP管、ちなみにGPというのはgreen Phosphor

緑蛍光体のことです、いわゆるナイトビジョンの視界はこのGP管の色に由来します。

で、今回の2.5世代はこちら。

今回も例によって第3世代と見間違える…

肉眼で見ると明らかに違いますけどね。

今回比較にした第3世代はこちら

明るさはやはり違います。

ただ今回も例によってハローが小さい…この写真ではわからないですが、フォトニス系の技術で作られているんですかね。

NVGの性能で言えることは代理店経由で購入した場合、価格にはほぼ比例するということです。割安なものはあってもほぼ出した金額以上のものは大体手に入りません。

今回も第三世代にはもちろんかないませんでした…でしたが・・・双眼であること、使用はほぼ微光環境であること…

2.5世代…アリだな・・・と思いました、まる

2020年07月31日

ナイトビジョン BNVD1431 操作方法

ナイトビジョン BNVD1431の操作方法マニュアルです。

〇電池について

電池はここから入れます。対応電池は単三電池1本です。

大体5時間程度使用可能です、夜戦サバゲなら一晩は十分持つと思います。

回し開けてください。

Oリングは傷つけないようお気を付けください。

〇メイン電源スイッチ

電源スイッチはこちら

押すと点灯、押すと消灯です。

モデル元となったPVS31はここを回してゲインコントロールがありますが1431はオートゲインなのでその機能は無く回しても意味がありません。

※ご注意

コンデンサの関係からか電源が入るまで少し時間のかかる個体があるようです。また電源の入らない個体のほとんどがここの締め込みの甘さなどです、しかし締め込み過ぎても破損します。

ご注意ください。

〇常時点灯モード

また、ここを5回押しで常時点灯モードになります。

1431にはマグネットセンサーによる電源OFFモードがあります。

L4G24などのマグネットの入っているマウントの使用と併用で跳ね上げると電源オフ、戻してオンの機能があります。

しかしこの機能、上を向いたり下を向いたりするときに電源がオフになってしまう場合があります。その場合の常時強制点灯モードがこのモードです。

〇ピント合わせ

対物レンズを回してピントを合わせます。

視度は接眼レンズで。

細かい視度が調整できます。ここを合わせると眼鏡が無くても見えますよ!

〇位置調整ノブ

このノブは開脚角度の調整ノブです。

これ以上閉まらないようにするノブですね、位置調整をします。

〇最後に

このほかに横には外部電源端子があります。

後日発売の外部電源パックの給電端子になります。

本体は防水にはなっており雨程度では全く問題ありませんがこの外部電源端子はご注意ください。

〇電池について

電池はここから入れます。対応電池は単三電池1本です。

大体5時間程度使用可能です、夜戦サバゲなら一晩は十分持つと思います。

回し開けてください。

Oリングは傷つけないようお気を付けください。

〇メイン電源スイッチ

電源スイッチはこちら

押すと点灯、押すと消灯です。

モデル元となったPVS31はここを回してゲインコントロールがありますが1431はオートゲインなのでその機能は無く回しても意味がありません。

※ご注意

コンデンサの関係からか電源が入るまで少し時間のかかる個体があるようです。また電源の入らない個体のほとんどがここの締め込みの甘さなどです、しかし締め込み過ぎても破損します。

ご注意ください。

〇常時点灯モード

また、ここを5回押しで常時点灯モードになります。

1431にはマグネットセンサーによる電源OFFモードがあります。

L4G24などのマグネットの入っているマウントの使用と併用で跳ね上げると電源オフ、戻してオンの機能があります。

しかしこの機能、上を向いたり下を向いたりするときに電源がオフになってしまう場合があります。その場合の常時強制点灯モードがこのモードです。

〇ピント合わせ

対物レンズを回してピントを合わせます。

視度は接眼レンズで。

細かい視度が調整できます。ここを合わせると眼鏡が無くても見えますよ!

〇位置調整ノブ

このノブは開脚角度の調整ノブです。

これ以上閉まらないようにするノブですね、位置調整をします。

〇最後に

このほかに横には外部電源端子があります。

後日発売の外部電源パックの給電端子になります。

本体は防水にはなっており雨程度では全く問題ありませんがこの外部電源端子はご注意ください。